マツダが販売するディーゼルデポジットクリーナーを使ってみました。この燃料添加剤はインジェクターに蓄積したデポジットの除去、アクセルレスポンスの回復、DPF再生頻度の改善といった効果が期待できる商品です。

まずアクセルレスポンスについては、ディーゼルウェポンと比べてマイルドな加速感。この感覚は新車のときのアクセルを踏んだときに感じたものに近く、愛用しているオーナーさんがいることも納得しました。

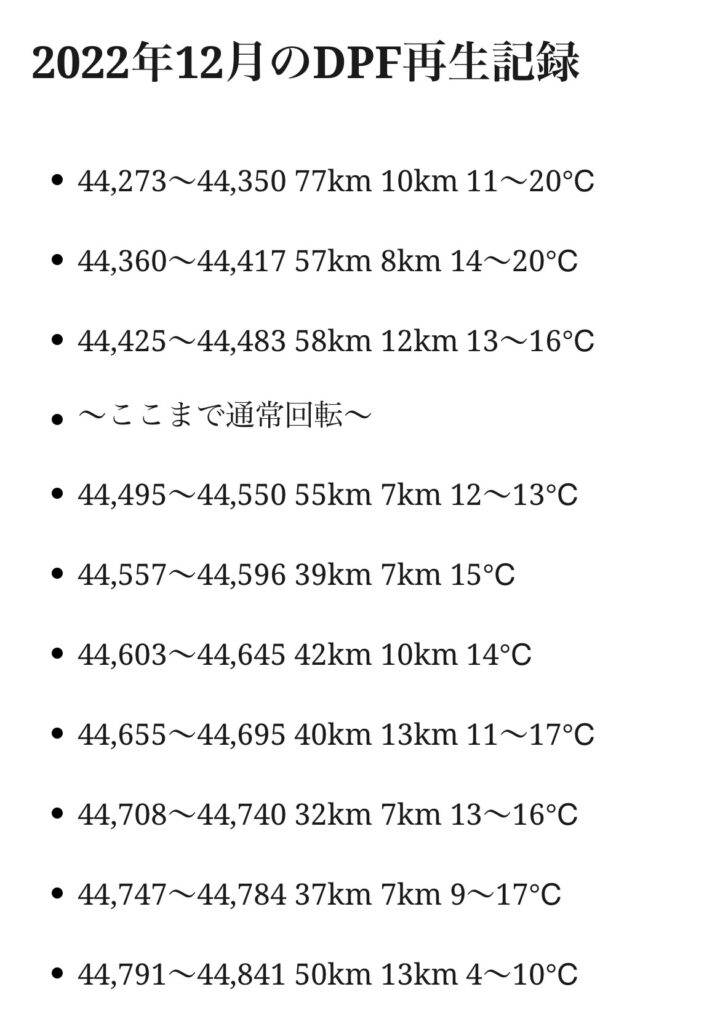

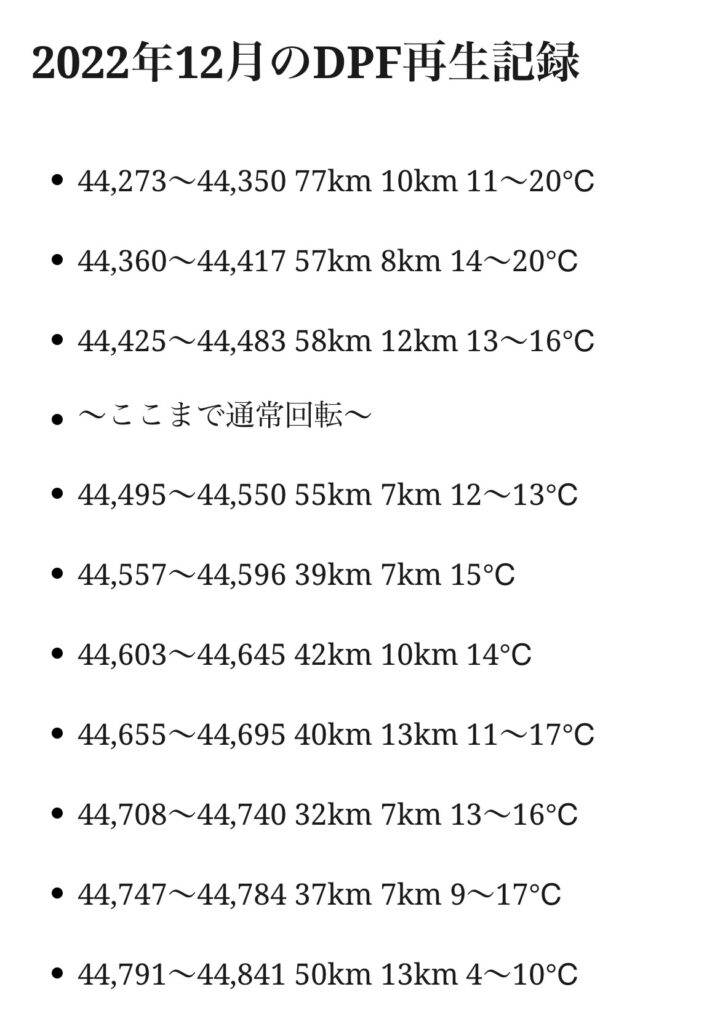

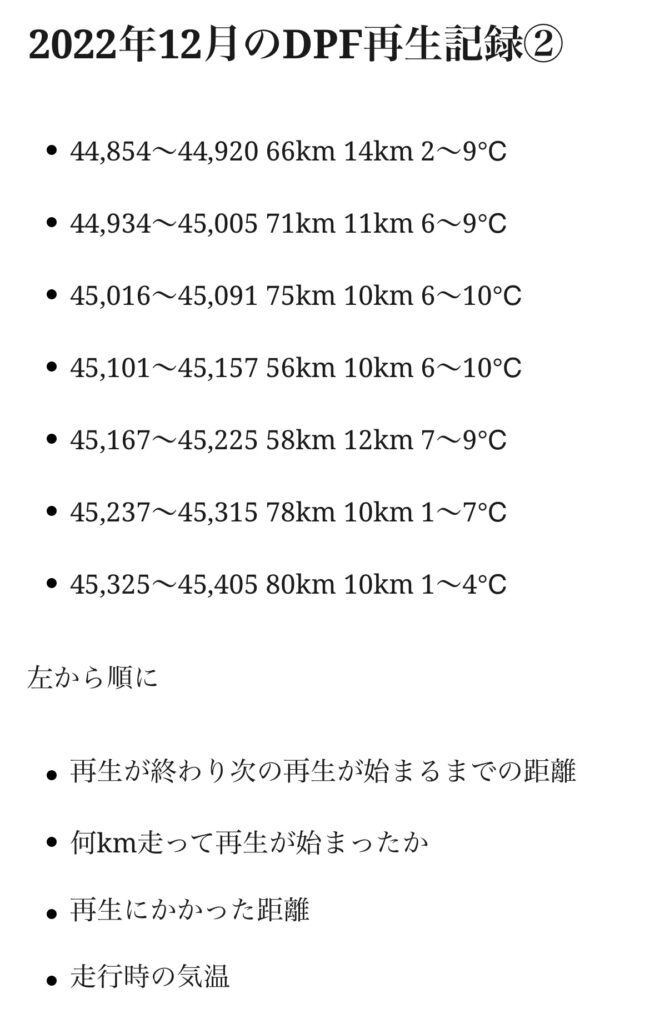

そしてDPF再生頻度の改善については私の車では残念ながら改善しませんでした。ここ半年は60~100kmでの再生が多く、デポジットクリーナーを添加したら100前後まで回復して欲しいなと期待していましたが66~88kmでの再生となりました。

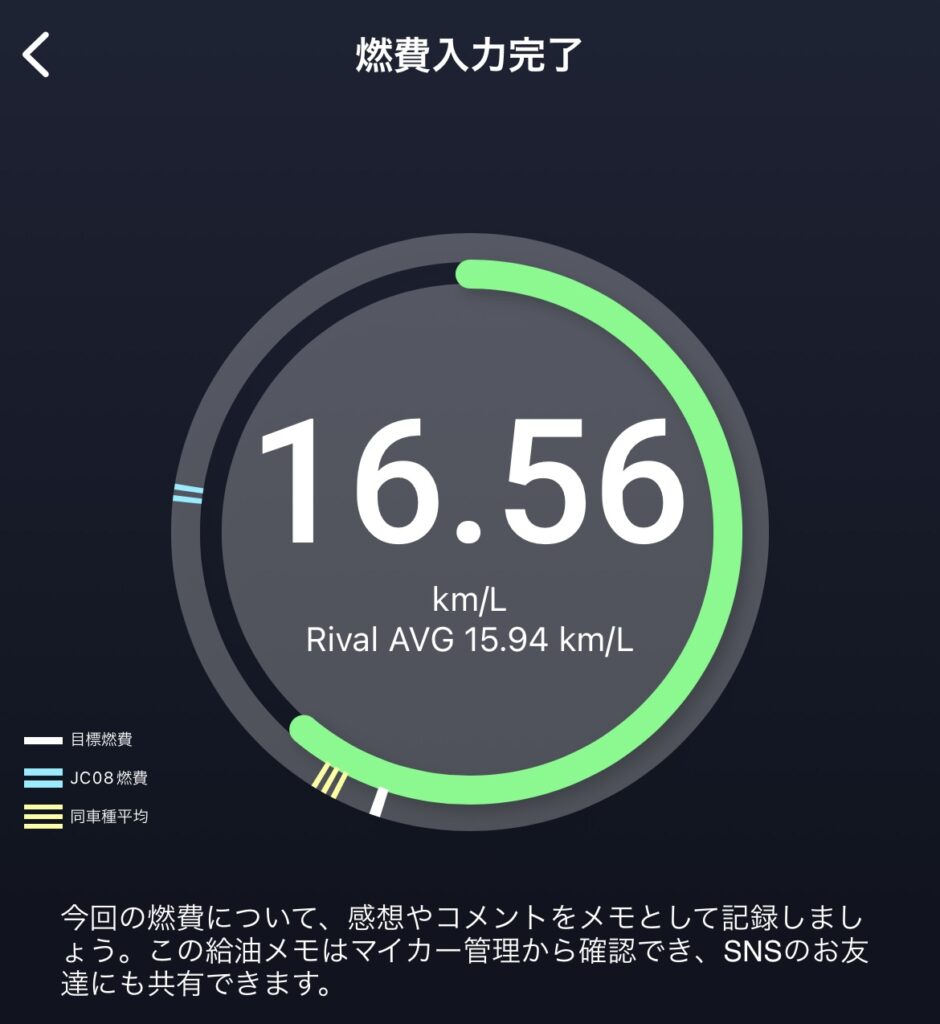

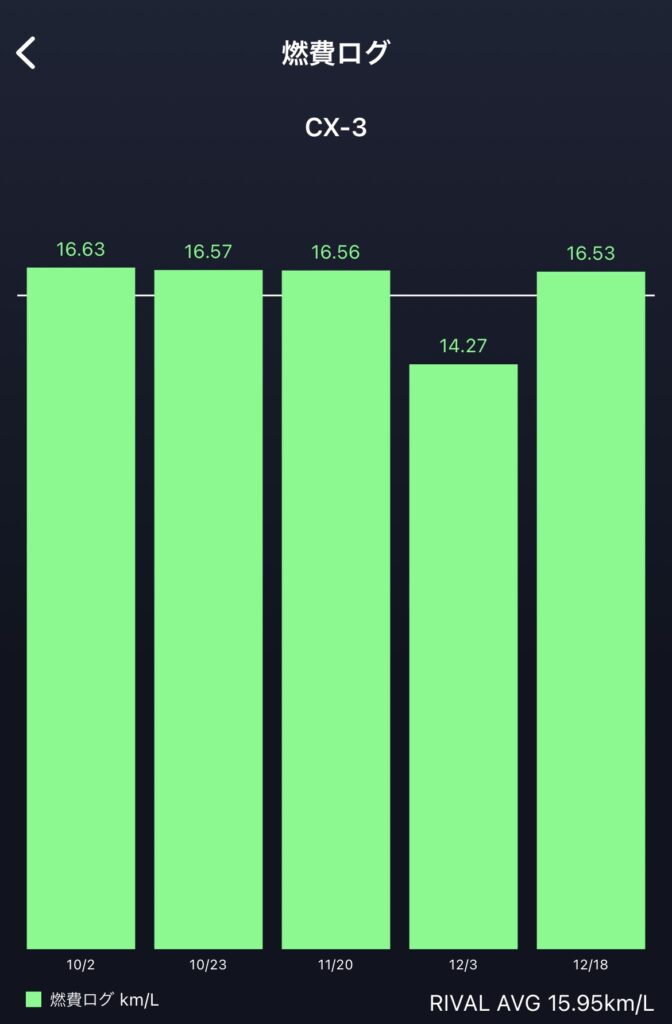

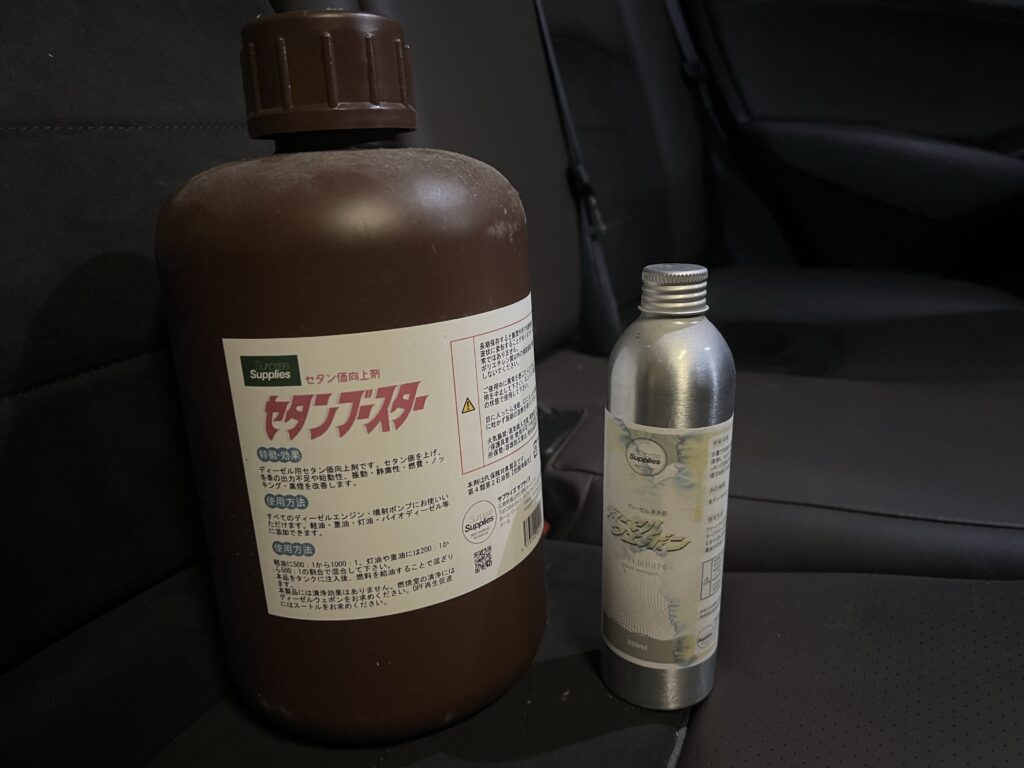

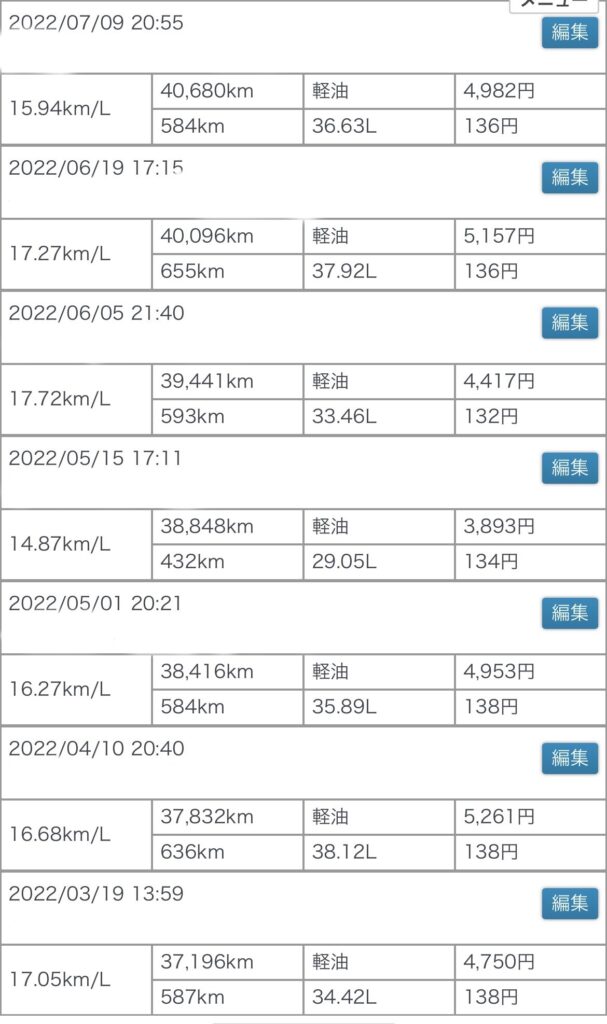

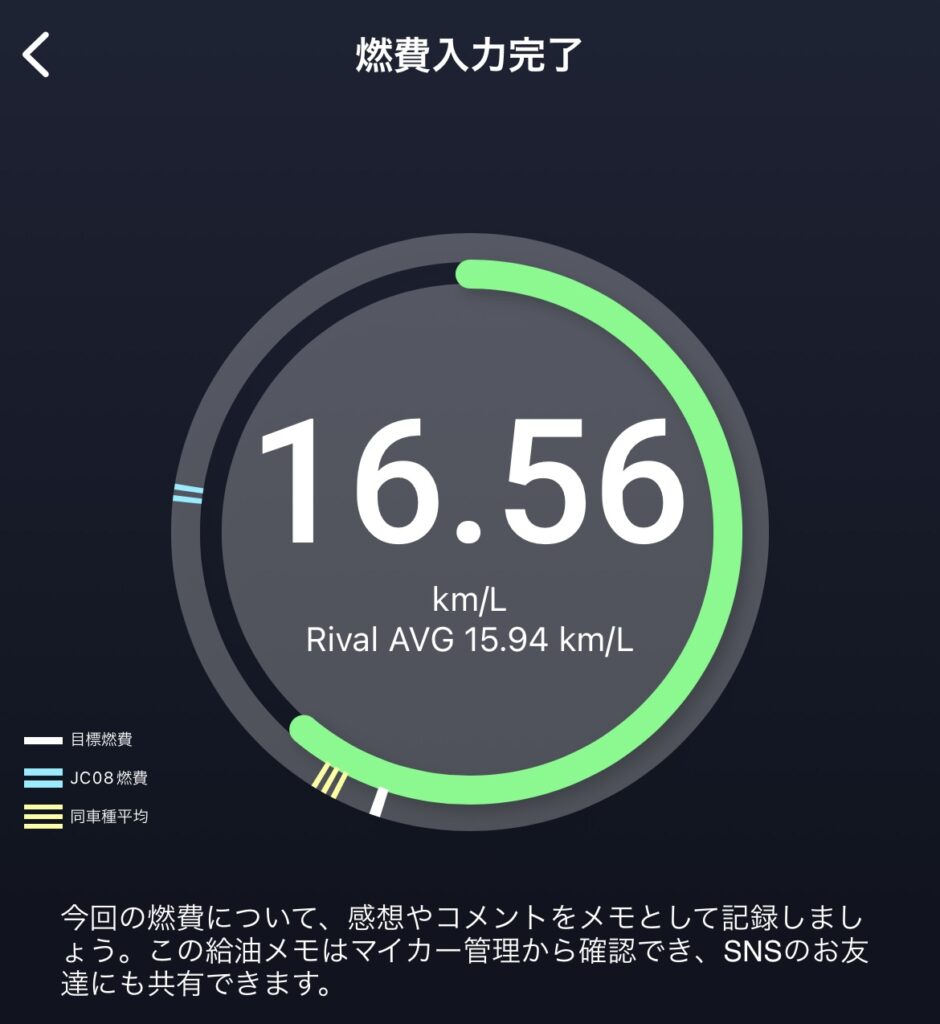

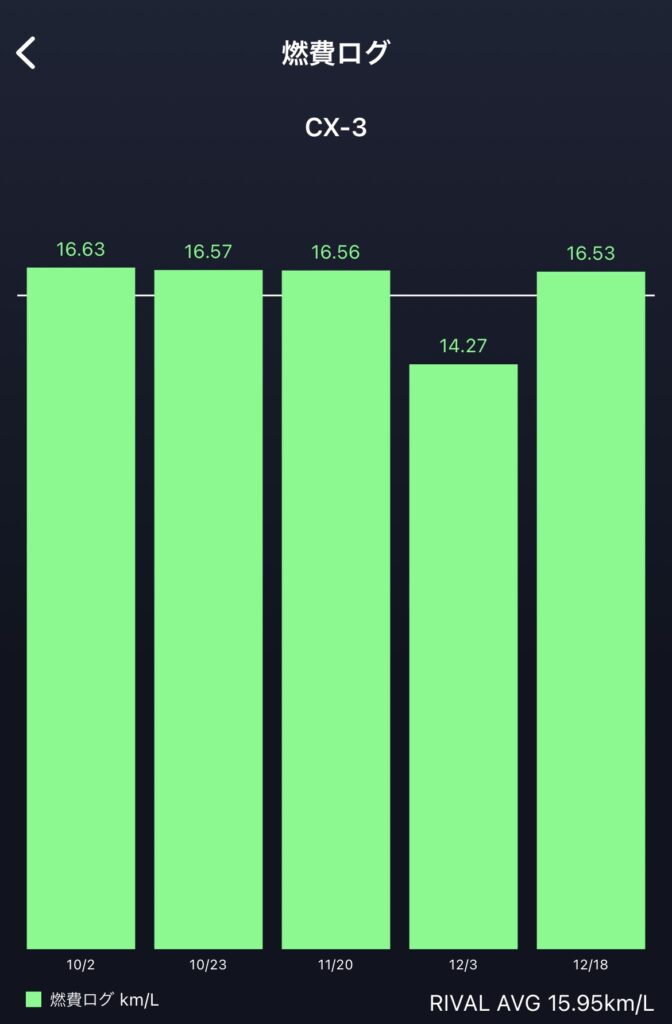

燃費は16.56km/Lと直近の燃費と変わらず。燃費改善効果はないようです。(DPF再生間隔が改善されれば必然的に燃費も改善が期待できます。)

また、2回目添加してからはデポジットクリーナーの特徴であるインジェクターの洗浄に注目。3000rpmでシフトチェンジ、2500rpmでクルージング。迷惑がかからない場所ではレッドゾーン近くまで回すなどしてインジェクター機能の回復を試みました。

回転数を上げると再生間隔が早くなるのは、前回の検証で分かってはいたことでしたが、今回も間隔早く満タン給油から500km程度走って再生回数は10回でした。

燃費は14.27km/Lと10回の再生があったにも関わらず意外とよかったです。

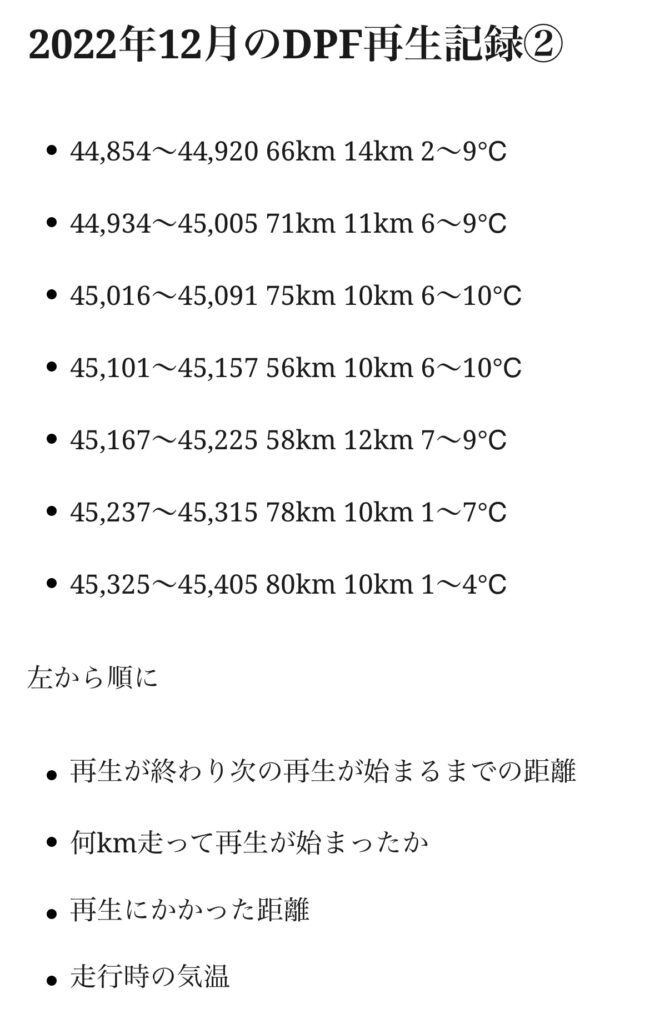

最後にディーゼルデポジットクリーナーの使用を終えてからの再生間隔や燃費について。

間隔は56~80kmと特別変化はありませんでした。

燃費については16.53km/Lと直近の燃費とほぼ同程度となりました。前回回転数を上げた直後は16.27km/Lが17.72km/Lになったので燃費改善も期待はしていましたが改善はされませんでした。前回の好結果は、タイヤバルブにアルミテープを巻いたからなのな、インジェクターにデポジットが相当溜まっていたのか。

インジェクターについては、ディーゼルウェポンを常時添加していたこともあって、マツダのディーゼルデポジットクリーナーを使わなくてもインジェクターは十分にきれいだったのかもしれません。